Esiste un’applicazione per sportivi che si chiama Strava.

Con Strava puoi registrare le tue corse in bici, a piedi, a nuoto, per poi pubblicarle nel mondo social. Puoi verificare i tuoi progressi e condividerli con gli amici; i quali ti potranno poi elogiare pubblicamente con il classico ‘Mi piace’, o meglio ancora con commenti di stima.

Da appassionato di ciclismo e, di recente, di running quale sono, uso spesso questa applicazione. Molto spesso. Al punto da esserne diventato quasi dipendente: se il GPS ha dei problemi durante un’uscita ed il percorso non viene registrato, si rasenta il dramma: se non pubblico la prestazione è un po’ come se non l’avessi mai effettuata.

Molti miei amici (lo confesso: per lo più maschi) soffrono di questa evidente patologia psichica (e dai, non ti offendere, lo dico con ironia, giusto per sdrammatizzare). Alcuni di loro tengono addirittura a precisare, in fase di pubblicazione, che il GPS non ha registrato l’ultimo Km, oppure che c’era vento contrario, oppure ancora che si trattava di un giro di ‘scarico’ finalizzato al recupero.

Complesso da celodurismo tipicamente maschile, direi. Ma conosco donne, forse più testosteroniche della media, non del tutto esenti dal fenomeno.

Mi sono spesso colpevolizzato per questo mio modo di essere, ed anche un po’ vergognato. L’ho sempre considerata una deprecabile debolezza.

Poi ho riflettuto. Io sono fatto così. E allora?

Affrontare la questione sciorinando giudizi è quanto di più controproducente possa esser fatto. I dati del problema sono questi: invece di additarli o cercare di cambiarli, è molto meglio sfruttarli per generare vantaggi.

Dopotutto, durante una gara il tifo del pubblico è considerato benefico, giusto? Non c’è nulla di male ad essere incitati al fine di produrre endorfine che migliorino la prestazione.

Ebbene, nel mio caso i ‘Mi piace’ dei social sono un surrogato 2.0 del tifo. Il mio ego ha bisogno di queste piccole gioie per collaborare e spingermi a pedalare più forte? E diamogliele! Cosa mi costa in fondo?

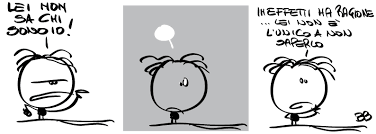

Messi da parte i sentimenti auto accusatori, restano i giudizi altrui. Quelli delle persone che dicono che sono un esaltato. Ma che mi frega di loro? Ho bisogno di una carota per muovermi più in fretta, e me la auto fornisco. Se altri non ne hanno bisogno, buon per loro.

Ciò che mi salva dalla patologia è la parziale consapevolezza: io so di avere bisogno di queste piccole cose per avere uno stimolo e, anzi, proprio perché lo so, sfrutto la cosa a mio vantaggio. Magari in una fredda mattina di pioggia non avrei voglia di uscire per allenarmi… ma poi penso a ciò che diranno gli amici quando pubblicherò la corsa con tanto di selfie sotto la pioggia… ed esco lo stesso. Debolezza, certo… bisogno di approvazione, certo… ma intanto alla fine sono uscito, vincendo la parte di me che non voleva abbandonare la comfort zone!

Se pensi di giudicarmi dal calduccio della tua poltrona, fallo liberamente: ti farà star meglio. In fondo anche tu hai diritto alle tue debolezze.